53 | Kultur

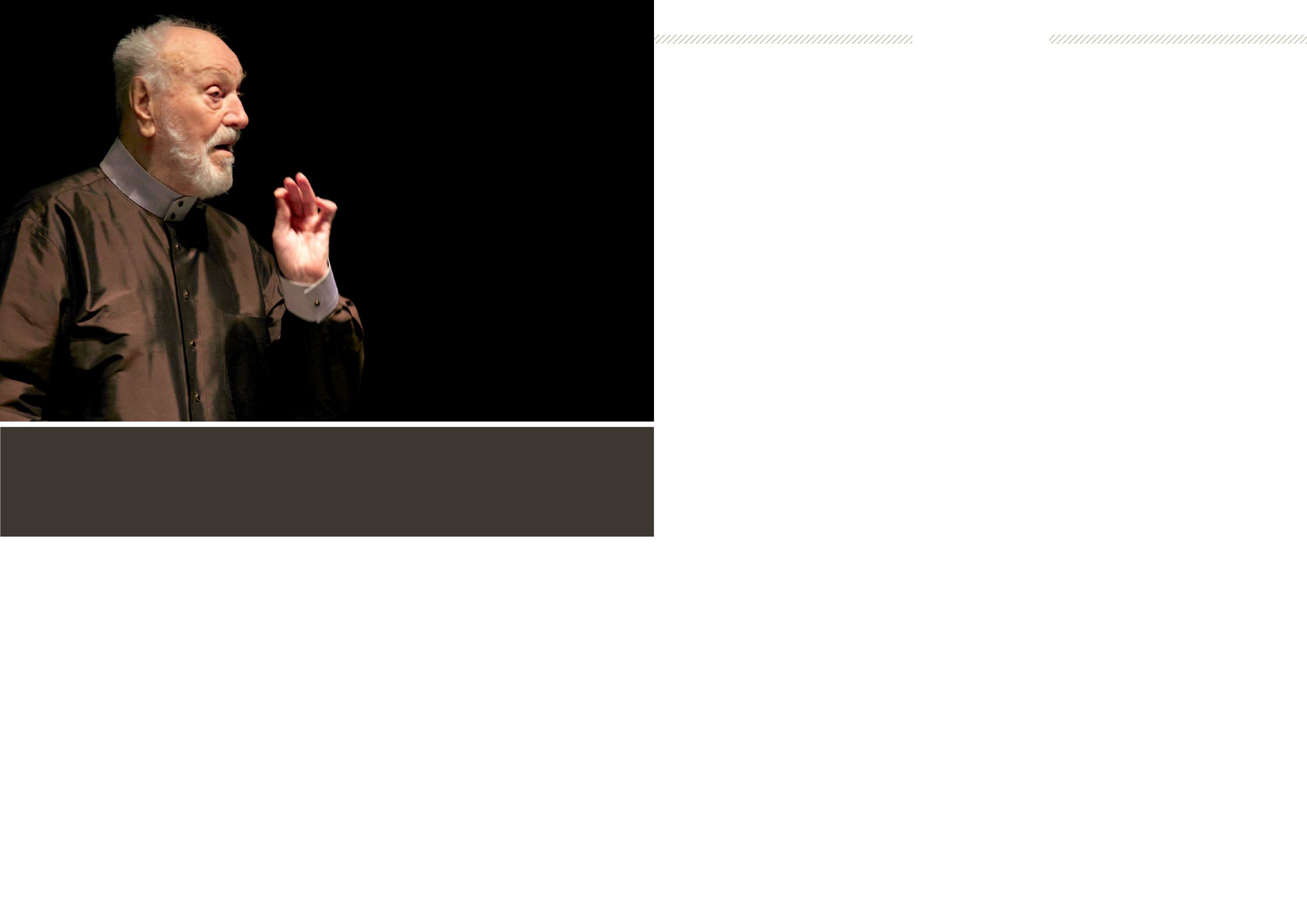

Kurt Masur

Herr Prof. Masur, Sie sind dem Usedomer

Musikfestival bereits seit zwanzig Jahren

verbunden – als erster Schirmherr und seit

2012 als Ehrenschirmherr. Wann sind Sie

zum ersten Mal mit dem Festival in Kontakt

getreten?

Meine erste Begegnung – das war vor 21 Jahren. Es war

eine Überraschung, als man zur Gründung des Usedomer

Musikfestivals an mich herantrat. Ich bin immer auf einer

der Ostseeinseln gewesen, auf dem Darß in Ahrenshoop

oder auf Usedom in Heringsdorf. Diese Orte kenne ich

zumTeil wie meineWestentasche, deshalb haben mich die

Aktivitäten zur Gründung des Usedomer Musikfestivals

anfangs etwas erschreckt. Als man mir sagte, man wolle ein

Festspiel ausrichten, fragte ich: „Glaubt ihr, dass die Fischer

zu Euch ins Konzert kommen?

(lacht)

Das Entscheidende

wird sein, dass ihr die Verbindung zu den Menschen schafft

und deren Interessen weckt”. Das Festival wuchs dann ganz

natürlich.

Und es hat 2008 Nachwuchs bekommen mit

dem Baltic Youth Philharmonic – ein junges

Orchester, das die talentiertesten Nach-

wuchsmusiker des Ostseeraums versammelt.

Die jungen Musiker vereint die Vision grenz-

überschreitender Kooperation und eines

gemeinsamen Europas. Ist das ein tragfähiges

Zukunftskonzept?

Das ist das tragfähigste Zukunftskonzept überhaupt! Die

Musiker des Baltic Youth Philharmonic kommen aus zehn

verschiedenen Nationen. Das ist schon ungeheuer interes-

sant! Allein schon festzustellen, in welcher Weise sie Mozart

oder Beethoven verstehen und gemeinsam erarbeiten, was

das Glaubwürdigste an der Interpretation ist – das ist für

den Dirigenten interessant, das ist für das junge Orchester

interessant und das ist für das Publikum interessant. Deswe-

gen mache ich diese Meisterkurse am liebsten mit jungen

Orchestern. Dabei lernen die Musiker von den Dirigenten

und die Dirigenten lernen von den Musikern. Diese Zusam-

menführung ist mir das Wichtigste geworden.

Ihr Programm für Peenemünde ist mutig: Sie lassen

Richard Wagners Ouvertüre zur Oper „Die Meister-

singer“ spielen. Führende Nazis waren große Wagner-

verehrer. Wie vermitteln Sie das den jungen Musikern

des Baltic Youth Philharmonic, die aus Polen, Russland,

Estland, Litauen und den anderen Ostseeanrainerstaa-

ten kommen?

Es ist immer unterschiedlich, ganz gleich wo ich mich befinde. Manchmal

warte ich ab, wie die Reaktionen der jungen Leute sind, der Orchester

und der jungen Dirigenten. Dabei überrascht mich sehr oft, dass sie

wirklich ratlos sind und grundlegende Fragen stellen. Da muss ich Erklä-

rungen finden, die für sie überzeugend sind. Das berührt dann Fragen,

die die Rolle und Funktion der Musik – und der Kunst überhaupt – im

Leben eines Menschen betreffen. Im Leben des Komponisten, wie auch

im eignen Leben.

Ihre Einstellung zur Musik wurde auch von eige-

nen Kriegserlebnissen geprägt. Mit 17 Jahren waren

Sie schon Soldat und widmen sich nun an einem der

widersprüchlichsten Aufführungsorte des Usedomer

Musikfestivals, dem Kraftwerk der ehemaligen Heeres-

versuchsanstalt in Peenemünde, der Nachwuchsarbeit.

Was geht Ihnen vor diesem Hintergrund durch den

Kopf?

Der Name Peenemünde war auch in Kriegszeiten für uns geheimnisum-

wittert. Kaum einer wusste, was dort eigentlich geschah und zumTeil

war es auch gar nicht bekannt. Mir gehen daher vor allem Erinnerungen

und Gedanken an die Nachkriegszeit durch den Kopf. Da erlebte ich

Dinge, die mich tief berührt haben, zum Beispiel in Lemberg, einer der

am stärksten zerstörten Städte. Dass ich dort auf Sympathien stieß,

überraschte mich. Das Orchester sah mich in der Ecke sitzend im

Studium der Partituren vertieft, da kam plötzlich ein Mädchen aus dem

Orchester und brachte mir einen Apfel. Das hat mich so tief berührt,

das kann man sich gar nicht vorstellen. Sie sagte einfach: „Guten Tag,

wir begrüßen Sie”. Gerade diese kleinen Erlebnisse haben mich sehr

bewegt.

War es besonders schwer als Dirigent eines Landes, das

den Krieg zu verantworten hatte, in den Ländern im

östlichen Europa zu konzertieren?

Ich wurde immer mit unserer Geschichte konfrontiert. Meine ersten

Gastspiele in den baltischen Staaten, in Estland, Lettland und Litauen,

waren in dieser Hinsicht besondere Erlebnisse. Dort erstaunte mich,

dass ich von den Menschen, die unter dem Krieg am stärksten zu leiden

hatten, als einer der jüngsten deutschen Dirigenten akzeptiert wurde.

Sie sagten: „Der ist ja viel zu jung, um einer der Mörder gewesen zu

sein“. Und damit begann schon die Überlegung der Menschen, ihre

Einstellungen zu verändern.

Was haben Sie aus diesen Erfahrungen gelernt, was Sie

jungen Dirigenten und Orchestern auf den Weg geben

möchten?

Das Sich-Umstellen-Lernen mit einer Vision vom Klang und von der

Aussagefähigkeit des Orchesters, in unterschiedlichen Situationen. Das

ist eine Herausforderung, mit der man immer wieder konfrontiert wird,

wenn man international tätig ist. Es ist kein großes Kunststück, im Fest-

saal der Wiener Philharmoniker schön zu spielen, das klingt von sich aus

schön. Einmal hörte ich Swjatoslaw Richter auf einem halb verstimmten

Klavier, und es wurde trotzdem zum Erlebnis. Damals sagte ich mir: Das

geht eben auch. Ähnliche Freiräume haben auch Dirigenten, das betrifft

nicht nur den Aufführungsort, sondern auch das Programm. Junge

Dirigenten müssen sich ihrer Befindlichkeit klar werden und wissen, was

sie ausdrücken wollen. Darum habe ich manchmal, wenn die 9. Sinfonie

von Beethoven für ein Publikum zu oft gespielt wurde, zunächst etwas

anderes ins Programm gesetzt, zum Beispiel Schönebergs „Ein Über-

lebender aus Warschau“. Musik ist nicht nur schön. Ich möchte, dass

das Publikum sich an andere Klänge gewöhnt, bevor „Freude schöner

Götterfunken” ertönt. Und in dem Moment, in dem man das erreicht

hat, merkt man erst, wie neu und wie frisch Musik sein kann, wenn sie

authentisch vermittelt wird.

Welche positiven Energien kann Musik den Nachwuchs-

musikern und dem Publikum vermitteln?

Sie kann viel mehr, als die meisten sich vorstellen können. Ganz gleich,

wo ich mit Orchestern war, es erstaunte mich, wie Musik den Menschen

verdeutlichte, dass wir uns doch näher sein können als wir glauben. Das

sind auch Erscheinungsformen der Musik oder der Kunst, die mir immer

mehr die Erkenntnis vermittelt haben, wir können sehr viel erreichen

mit demVersuch, den Menschen begreiflich zu machen, dass wir eigent-

lich dieselbenWünsche haben:Wir wollen Frieden, wir wollen Harmo-

nie, wir wollen versuchen, miteinander so positiv zu leben, dass wir alle

glücklich sein können.

Und was wünschen Sie dem Usedomer Musikfestival

für die Zukunft?

Ich wünsche, dass Usedom nicht überschwemmt wird vom Massentou-

rismus, sodass dadurch die Schönheit der Natur verloren geht.Wenn

man aber nach einemTag in der Natur Usedoms am Abend zusam-

mensitzt und gute Musik hört und dabei das Gefühl hat, dass dieWelt

vereint ist – in der Schönheit der Natur, des Lebens, des Geistes und

auch in demWillen, dem Leben einen Sinn geben zu wollen – bin ich

beglückt. Musik ist kein Religionsersatz, aber Musik ist genau das, was wir

alle brauchen. Sie ist fähig, Menschen seelisch gesund zu erhalten und sie

zu öffnen für die Umgebung, für die Allgemeinheit, für die Familie, für die

Freunde; und sie beweist, dass das Leben wert ist gelebt zu werden.

Kurt Masur

über Peenemünde

Peenemünde ist Usedoms be-

rühmtester Ort. Hier nahm die

Raumfahrt ihren Ausgang.

Doch die Entwicklung tödli-

cherWaffenwar das Ziel. In der

Heeresversuchsanstalt der

Nationalsozialisten kamen

viele tausend Zwangsarbeiter

ums Leben. Die Peenemünder Kon-

zerte des Usedomer Musikfesti-

vals stellen sich der schweren

Geschichte des Ortes. Als einsti-

gem Kriegsteilnehmer ist es Kurt

Masur ein besonderes Bedürfnis,

von diesem Ort aus friedliche

Botschaften zu senden.

Bild oben:

Kurt Masur bei den

Proben zum Eröffnungs-

konzert des Usedomer

Musikfestivals 2012 in

Peenemünde

Aufgezeichnet

von Alexander Datz

Foto

Geert Maciejewski